31 mai 2011

La Sagesse du singe, Eduardo Manet - Lecture de Sophie H.

Voici un billet que je poste pour une collègue sans blog joyeusement 'embrigadée' dans le mois cubain : il s'agit de Sophie H.!

"Je viens de lire avec beaucoup de plaisir La Sagesse du Singe, de Eduardo Manet (chez Grasset 2001).

C'était ma première lecture d'un livre cubain (ou portoricain) ! C'est un beau coup d'essai. Tout au long du roman, le lecteur est plongé dans le rythme des îles, surtout dans la dernière partie où l'ambiance y est très colorée ! On touche du doigt la dualité Cuba/Etats-Unis. Et on sent bien le profond attachement de ceux qui ont choisi de se battre pour Cuba. On découvre aussi la rivalité entre les Cubains et les Portoricains...

Bref, une belle plongée dans la littérature qui donne envie d'ouvrir d'autres livres..."

Merci Sophie de m'avoir suivie dans ce mois cubain et merci de ton billet sur ta lecture :)

09:03 Publié dans Cuba, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1)

29 mai 2011

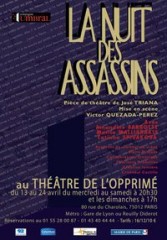

La Nuit des assassins, de José Triana

La Nuit des assassins, de José Triana, chez Gallimard/Théâtre du monde entier en 1969 (1965 à l'étranger), adaptation française de Carlos Semprun.

Trois enfants, trois frère et soeurs, Lalo, Cuca et Beba, dans les années 50, inventent une scène de théâtre dans un grenier. Ils jouent et rejouent sans cesse le meurtre de leurs parents. Les voici tour à tour le père, la mère, eux-même, le couple d'amis, les voisins, les policiers, le président du tribunal. Ils jouent, puis en une phrase ils reviennent à la réalité, puis repartent dans la fiction, ce n'est même pas un va-et-vient, c'est un jeu interminable où l'histoire et la réalité sont toutes deux présentes d'une réplique à l'autre, d'un ton à un autre. Se mêlent remarques futiles du quotidien et réflexions percutantes sur la vie, surtout cette dichotomie entre la vie bouillonnante de la jeunesse et les idées figées de la vie petite-bourgeoise des parents.

Lalo particulièrement étouffe sous cette morale, ces contraintes absurdes, il voudrait vivre pour lui, être quelqu'un alors que ses parents lui ont donné une chambre et de quoi manger mais ne lui ont pas appris à vivre, ne l'ont pas pris tel qu'il était "j'ai été tout ce qu'on veut pour eux... sauf un être de chair et de sang". La solution qu'il trouve est de se dire "vous n'existez pas réellement, vous n'êtes que mon ombre, vous n'êtes que moi-même!", et pour chasser cette impression que la maison devient "chaque jour plus vieille, plus sale et plus puante" alors revient cette litanie qui est censée les libérer : "Le salon n'est pas le salon. Le salon est la cuisine. La chambre n'est pas la chambre. La chambre est le cabinet."

Ce qui est impressionnant dans cette pièce, c'est la tension dramatique qui monte petit à petit, ce tournis qui se crée entre les 3 protagonistes et les nombreux personnages qu'ils incarnent et qui se répondent du tac au tac, et où toutes les dimensions se rejoignent car on peut par exemple se retrouver face à Cuca qui crie qu'elle n'en peux plus de ce jeu, et c'est la mère, par la voix de Lalo, qui lui répond que tout va bien et qu'elle ferait mieux de se calmer, et franchement ça frôlerait la folie, c'est très fort ! On devine également un lien avec la nationalité de l'auteur. José Triana est né à Camagüey en 1931, il a vécu à Madrid, aux Etats-Unis, est revenu à Cuba pour s'exiler (il était accusé de « subversion idéologique » et victime de la censure) à Paris où il vit depuis les années 80. Et cette oppression de la famille, des convenances, cette athmosphère lourde qu'on peine à définir, cela rappelle évidemment la difficile société cubaine, que ce soit finalement avant ou après la révolution. J'aimerais vraiment voir une belle mise en scène de La Nuit des assassins. A la lecture du texte, on se représente tout-à-fait mentalement la scène (de théâtre!).

Evidemment, c'est souvent trop tard qu'on apprend qu'un événement a eu lieu, qu'une pièce a été mise en scène, il y a deux mois, à Paris, au théâtre de l'Opprimé... http://toutelaculture.com/2011/04/la-nuit-des-assassins-s...

A qui l'tour de la mettre en scène, qu'on se régale !?!?

19:16 Publié dans Cuba, Littérature | Lien permanent | Commentaires (7)

27 mai 2011

La nuit de l'iguane

Pour aujourd'hui, je vous fais partager un article qui date un peu mais qui me touche beaucoup. Etant donné qu'en un mois je ne pourrai pas lire TOUT ce que j'aimerais, je me dis que je peux donner aussi des pistes... Donc, pour ma part, de Carlos Victoria, j'ai lu il y a quelques années Abel le magicien et j'ai aussi La Traversée secrète et Un pont dans la nuit, dont je vous laisse entrevoir une partie ici...

http://www.liberation.fr/culture/livre/241049.FR.php

"La nuit de l'iguane

Ils étaient trois amis à Miami. Arenas, Rosales, Carlos Victoria. Cubains, exilés. Le troisième est le survivant. Rencontre.

Par LANÇON Philippe

QUOTIDIEN : jeudi 15 mars 2007

Miami envoyé spécial

Carlos Victoria Un pont dans la nuit Traduit de l'espagnol (Cuba) par Liliane Hasson. Phébus, 208 pp., 16,50 €.

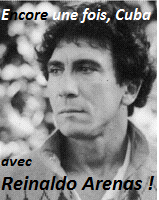

Les trois albatros sont les grands romanciers de leur génération. Le premier, dit «le prostitué», est Reinaldo Arenas (lire ci-dessous). Atteint du sida, acculé par la maladie, il se suicide en 1990, à 47 ans. Son oeuvre est faite. Lui seul a du succès : «C'était un guerrier, le conflit le faisait vivre et prospérer.» Le deuxième, dit «le fou», est Guillermo Rosales. Il brûle la plupart de ses textes après les avoir écrits. Tantôt interné, tantôt mendiant, déchiré par des voix comme par une «bande de chats furieux», il se suicide en 1993, à 46 ans : «Pour éviter les crises, il devait prendre des médicaments ; mais quand il prenait des médicaments, il ne pouvait plus écrire. Il s'est tué lorsqu'il a compris que les crises se rapprochaient et que c'était sans issue.» On publia après sa mort un bref roman parfait, Boarding Home (devenu en français Mon ange, chez Actes Sud). Il y raconte l'asile au fil du nerf. Rosales ? «La haine ne le nourrissait pas, il nourrissait la haine. La haine lui faisait entendre des voix, voir des ennemis sous chaque visage, entendre des insultes sous chaque phrase. Par haine, il maigrissait jusqu'à devenir ce déchet humain, ce spectre dont le regard plein de mépris effrayait.» Arenas et Rosales sont des héros pleins d'écume sarcastique.

Celui qui parle d'eux, c'est le troisième le survivant : Carlos Victoria. Il a aujourd'hui 56 ans. Il vit seul, n'a pas d'enfants et habite toujours à Miami. Il a un passeport américain, mais ne vote pas ; il ne se sent pas américain. Soigneux, il a révisé des textes posthumes de ses amis avant publication. Son meilleur roman, Un pont dans la nuit, vient d'être traduit. Il a 15 ans. La nouvelle où se trouve la scène du banc, «L'étoile filante», a été écrite dans les mêmes années. Elle n'est pas traduite. Carlos Victoria s'y baptise le «drogué alcoolique» : au début des années quatre-vingt, il prenait de tout. Il a commencé à boire après avoir été viré de la faculté de lettres de La Havane pour «diversionnisme idéologique».

On est en 1971. Il a 20 ans. Il écrit et il écoute les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan : ce goût lui est resté avec celui de la musique classique. Carlos Victoria est un Cubain qui n'écoute pas de musique cubaine. Pendant trois mois, le jeune homme peut éviter le travail sans être arrêté comme «paresseux» . Il en profite pour lire A la recherche du temps perdu . Ensuite, le pouvoir lui impose un poste d' «ouvrier en développement» : «J'ai pensé qu'il s'agissait de développement personnel, se souvient-il, mais il s'agissait de développer des arbres. » Le voilà pour sept ans employé forestier dans sa province natale de Camagüey, au centre de l'île. Une nouvelle, «La ronde», s'inspire de l'expérience. Un veilleur inutile découvre un cadavre au pied d'un flamboyant. Le lendemain, le fils du mort se présente, agressif. Il exige que le veilleur lui montre dans quelle position était son père quand il l'a trouvé. Puis il revient pour y faire l'amour avec une femme. A la fin, quelques années plus tard, le fils a disparu, on a construit des hôtels pour touristes et le flamboyant a fleuri.

En 1977, on emprisonne Carlos Victoria. Les cellules sont couvertes de déjections et encombrées. On saisit sa correspondance, ses premiers écrits. Trois ans plus tard, avant de quitter l'île avec sa mère, il brûle les textes restants, sans exception, dans le patio de sa maison familiale. L'acte ne lui semble toujours pas regrettable. Le bateau part pour Key West le 25 mai 1980. Une tante de Miami a payé le voyage. Les passagers devaient être 35. Ils sont 193. «La traversée a été horrible. Fidel avait vidé les prisons, les asiles. Les passagers supplémentaires étaient des délinquants, de faux délinquants, des fous ou de faux fous. Seuls les vrais fous et les vrais délinquants avaient des passeports. Nous, nous n'avions rien.» L'écrivain qui arrive aux Etats-Unis est vierge de toute création. Arenas, Rosales, Victoria : «Ce qui nous liait le plus, a-t-il écrit, était une sorte de dénuement. Nous devions partir de zéro.»

A Miami, les deux autres se moquaient de la bonté de Carlos Victoria. Il semble en effet préservé de l'envie et de l'atmosphère de règlement de comptes, ces cadeaux de la dictature qui empuantissent le milieu intellectuel cubain. La bonté continue de cirer sa tête cabossée, sous injection de souffrance et de tendresse, à la fois enflée et séchée par les épreuves, les souvenirs et une solitude finalement volontaire. Cette bonté ne vient pas de loin ; elle en revient. «Quand la haine le saisissait, écrit-il de lui-même dans «L'étoile filante», il se saoulait et se droguait jusqu'à extinction de tous les sens. Le lendemain, accablé par la honte et la faute, il remettait le joug de la charité.» Albert Camus l'a influencé : il aime son authenticité.

Carlos Victoria demeure un homme discret, timide, légèrement courbé sous le poids du joug qu'il continue de porter. Après Mariel, pendant dix ans, il fit toutes sortes de boulots. Le plus souvent, il était manutentionnaire. On lui proposait d'écrire dans les journaux, il refusait : «Je croyais que si je travaillais dans un lieu lié à l'écriture, cela m'empêcherait d'écrire. Peut-être, comme dans la fable du renard et des raisins, ne me sentais-je pas assez fort pour le faire.» Il écrit alors après le travail et à l'aube. Depuis 1989, il travaille au Nuevo Herald, le premier quotidien en langue espagnole de la ville. Traducteur de l'anglais puis éditeur, il refuse toujours de publier des articles ou des déclarations politiques : «Trop de rancoeurs, de ressentiments, de perplexités.» Son talent n'est donné qu'aux fictions, à quelques souvenirs. Il a écrit des nouvelles, trois romans. La sobriété resserre les phrases sur le destin des personnages, livrés à l'isolement, à l'exil, aux marges et aux fous.

La Traversée secrète (Phébus), publié en 1994, fut réécrit plusieurs fois : l'auteur réinvente son enfance et son adolescence à Camagüey et à La Havane. Abel le Magicien (Actes Sud), publié en 1997, évoque aussi une enfance à Camagüey, à l'époque où la vieille société cubaine, vouée à ses solidarités et à ses magies, affronte le pudibond vent révolutionnaire. Un pont dans la nuit, écrit en même temps que la Traversée secrète, est l'aventure initiatique d'un homme seul.

Natan est un Cubain exilé, célibataire. Il vend des pièces détachées de navire pour une entreprise et refuse de lier sa vie à quiconque. Il s'est endetté pour acheter un appartement. C'est un Américain presque : «Il était le seul à savoir que son efficacité n'était qu'un leurre ; au fond de lui, il se sentait inadapté, confus et mécontent. Il allait sur ses quarante ans.» Une lettre de son père, qui semble mettre sa conscience en ordre avant de mourir à Cuba, lui apprend qu'il a un frère. Ce frère inconnu vivrait, comme lui, à Miami.

Natan enquête de bars en sorciers, de voyous en cartomanciennes, de cadavre en asile, pour le retrouver. Les visages de ceux qu'il interroge ont quelque chose en commun, mais quoi ? Après chaque rencontre, Natan «se regardait dans le rétroviseur pour observer si le sien aussi montrait le signe distinctif de ceux qu'il avait baptisés, au fil des jours, les visages de la solitude». Miami est la ville où la solitude est un destin.

Dans sa quête, Natan est guidé, entre autres, par un poème de Keats trouvé dans la guérite d'un gardien de nuit. Enfant, Carlos Victoria découvrit les romantiques anglais dans la bibliothèque de Camagüey. Il aurait voulu écrire comme les soeurs Brontë : «Mais comment décrire des landes, des forêts, des apparitions, des lacs, quand on est né au coeur d'une île tropicale ?» Son style est plus proche des grands auteurs américains de nouvelles. Mais Natan, comme l'écrivain, vit au bord d'un lac fertile en apparitions.

Peu à peu, Natan a la sensation d'être suivi par ce frère ou par son fantôme apparaissant sur la rive. Est-il vivant ? Est-il mort ? Est-ce bien lui qu'il voit sur une photo découverte chez une tante décédée ? Il l'ignore. Son «seul objectif» était de «jeter un pont dans la nuit vers son frère». En le suivant, il s'enfonce dans la nuit. Au bout, après une perte de conscience, il trouve la prison et la dépression. Il en sortira simplifié, peut-être aimé par une femme.

En 1998, Carlos Victoria est lui-même entré en dépression : «Pendant quatre ans, je n'ai plus écrit. Je me contentais d'aller au travail comme un zombie.» La musique le faisait pleurer. Il rejoignait ses personnages dans la cave. C'est l'époque où «les canaux de Miami sont pleins de tentations». Un recueil de nouvelles, le Salon de l'aveugle, publié en 2005, marque sa résurrection. Carlos Victoria travaille lentement, le matin ou la nuit. Il écrit aujourd'hui, avec difficulté, le roman du retour à Cuba. «Je ne peux lire ni Camus, ni Hesse, ni Thomas Mann, ni Dostoïevski quand j'écris. Ils me sont trop proches.»

Depuis vingt-quatre ans, il ne boit plus. Le 20 décembre 2001, au coeur de la dépression, sa mère est morte : «C'est peut-être la date la plus importante de ma vie.» Elle était schizophrène. Il vivait seul avec elle depuis toujours. Comme son ami Guillermo Rosales, elle entendait des voix. «Dieu lui parlait, dit-il. Nous étions ses messagers et nous allions délivrer le monde. Bien entendu, nous étions menacés, persécutés, torturés. Les gens mouraient, mais ils revenaient sous une autre forme... et, bien entendu, il était impossible de faire venir quelqu'un chez nous.» Il y a souvent des fous dans les textes de Carlos Victoria. Il les décrit avec délicatesse, sans effet, en homme qui les a vécus.

Sa mère est devenue folle quand il est né. Fille de paysans pauvres, elle est institutrice : pour la famille, une réussite sociale. Elle tombe amoureuse du père de Carlos. Il se nomme Emilino Consuegra, mais tout le monde l'appelle Charles (avec l'accent anglais). C'est le fils d'une famille riche, possédant une propriété dans les environs. Au moment où il la séduit, son mariage est déjà prévu avec une fille de son milieu. Il disparaît avant la naissance. Dans la famille, son nom devient tabou. L'enfant grandit en ignorant tout de lui.

Adolescent, il rejoint La Havane, pour y faire des études de littérature anglaise. Sa mère reste avec une tante à Camagüey. Deux autres tantes vivent en Australie et à Miami. C'est celle-ci qui, en 1979, voyage à Cuba et propose d'aider Carlos et sa mère à sortir. Mère folle, fils paria : «Nous vivions alors dans des conditions épouvantables.» Au moment où le voyage se prépare, sa tante de Camagüey lui dit : «J'ai des lettres de ton père que ta mère n'a jamais lues.» La famille a fait barrage. Carlos Victoria découvre que son père se repentait, voulait le connaître. Il n'en sait pas plus. «J'étais alors persuadé qu'il avait émigré aux Etats-Unis, dit-il. L'une des premières choses que j'ai faites en arrivant à Miami, c'est de chercher son nom dans le bottin. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai oublié.»

Emilino Consuegra a en réalité rejoint Fidel Castro dans la Sierra. Il a fait la révolution. Médecin, il est devenu un notable du régime. Puis il a été mis à l'écart, pour finir médecin de quartier à La Havane. Carlos retrouve sa trace par hasard, dix ans plus tard, dans une réunion littéraire à Miami : des amies d'enfance de sa mère, présentes, se mettent à pleurer lorsqu'il leur apprend qu'il est «le fils d'Estrella». Par elles, il parvient à contacter son père. Elles apprennent aussi à l'écrivain qu'il a un demi-frère. Il vit à Miami et il est avocat. Carlos Victoria demande à le connaître. On fait passer le message. Le frère refuse : «Je ne suis pas prêt.»

Ici, la littérature reprend ses droits : «J'ai voulu me prouver, dit l'écrivain, que je pouvais écrire une oeuvre d'imagination dans laquelle entrait ce problème. Parfois, je rêvais de mon frère et je me disais que lui me connaissait. Et il m'arrivait de voir une silhouette, la nuit, au bord du lac. Un pont dans la nuit est venu de là.» Quinze ans plus tard, ils ne se sont toujours pas vus. Entre-temps, Carlos Victoria a inventé ce frère, qu'il a peut-être renoncé à connaître comme dans le livre.

Après avoir écrit Un pont dans la nuit, il retourne pour la première fois à Cuba. Les frontières s'ouvrent et il veut connaître son père. Un livre l'aide à prendre sa décision : le Premier Homme de Camus l'histoire d'un enfant qui n'a pas connu son père. Celui de Carlos Victoria a perdu ses privilèges. Il lui reste un bel appartement dans le quartier du Vedado. Le fils arrive par surprise à La Havane. Le père est à l'hôpital. On va l'opérer d'une hernie : «Quand je suis entré dans sa chambre, se souvient Carlos, il y avait une coupure d'électricité. Mon père s'est levé. Nous avons marché dans les couloirs sans lumière et il m'a demandé pardon. Il voulait sortir aussitôt, se faire opérer plus tard. J'ai refusé.»

L'écrivain retourne deux fois dans l'île. Il aide ce père tardif, sa famille. La troisième fois, le vieil homme est mourant. Ils se disent adieu. De retour à Miami, le fils retrouve son lieu vide, sans sa mère ; son lieu d'écriture : «On m'a souvent demandé comment je pouvais vivre à Miami. Mais je ne vis pas à Miami, je vis ici, et je pourrais y vivre cent ans.» Quand son père lui proposa de l'accueillir pendant son séjour à La Havane, il commença par refuser : «Je ne peux pas vivre dans l'appartement de quelqu'un d'autre.»

Chez lui, il regarde des films. Ses étagères sont pleines de DVD, de livres cubains, anglais, français. On voit les Pléiade de Gide, Rimbaud, Camus. En ce moment, il relit les Confessions de Rousseau pour la première fois en français, une langue qu'il lit sans la parler. Il y a aussi les romans de Robbe-Grillet, «qui m'a appris la distanciation, sans laquelle mes livres seraient pleins de sentimentalisme bon marché, des pastiches de la réalité par le drame. La distanciation me soulage». Il y a enfin des livres de cuisine. Carlos Victoria lit leurs recettes avec passion. Mais il ne cuisine jamais. Il mange du thon en boîte.

Son appartement clinique, sobre, très peu cubain dans son absence de décoration, est recouvert d'une moquette propre et gris clair. Il donne sur le lac. Dessous, des palmiers et un vieux ponton. Sur le ponton, un iguane. A gauche, un hydravion. Au loin, à droite, des cabanes habitées par des sans-abri. Sur les autres rives, il y avait naguère une longue épaisseur d'arbres : on les voit dans Un pont dans la nuit. Deux ouragans ont tout déraciné. Le paysage des textes a changé ; les vies qu'ils racontent, non. Si la joie cubaine est si belle, c'est parce que la tristesse qu'elle recouvre est sans fond. Carlos Victoria est entré sans crier dans le puits."

Note de la 'publieuse' : Carlos Victoria s'est donné la mort en octobre 2007 à Miami... J'ai trouvé ça teeeeellement triste........

Un article publié (en espagnol) pour le premier anniversaire de la mort de Carlos Victoria : http://icrariza.blogspot.com/2008/10/carlos-victoria-sin-tiempo-para.html

Et ici un article qui parle encore (en espagnol) de ces trois auteurs en faisant référence à un dossier dans Marianne! Il FAUT que je le trouve! http://radiografiamundial.com/rmblog/cultura-blog/adela/r...

09:53 Publié dans Cuba, Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)

25 mai 2011

Adiós Hemingway, de Leonardo Pardura

Adiós Hemingway, de Leonardo Padura, chez Métailié Suites 2005 (2001 au Brésil), traduction de René Solis.

Leonardo Padura a créé un personnage récurrent dans ses livres, Mario Conde, flic à Cuba. Ce livre reprend ce personnage, mais il a quitté la Police criminelle pour se consacrer à l'écriture et s'intéresse également à la pêche, la nage et surtout au commerce du livre ancien. Alors que cela fait huit ans qu'il profite de cette vie plus douce, il ne peut résister quand Manolo son ancien collègue vient le voir pour lui proposer de travailler sur une affaire qui sort de l'ordinaire, en lui précisant que cela l'intéressera sûrement. Dans le jardin de la Finca Vigía, l'ancienne propriété de Ernest Hemingway, vient d'être découvert un cadavre planté de deux balles dans la poitrine datant d'il y a plus de quarante ans.

La Finca Vigia, maison de Hemingway à Cuba.

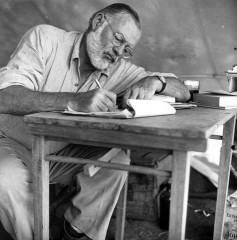

Leonardo Padura nous emène à Cuba où l'on oscille entre deux époques. D'une part celle d'aujourd'hui où le Conde tente de comprendre la situation qui a provoqué ce meurtre dans la fin des années 50 et bien sûr qui était cet homme et qui l'a tué, tout en se remémorant le souvenir prégnant de son unique rencontre avec Hemingway, par hasard, lorsqu'il était tout enfant avec son grand-père. Et d'autre part, l'époque de ce meurtre, l'époque où "Papa" Hemingway commençait à sentir peser les années. Et la magie de Padura c'est, au fil des découvertes du flic, de réussir à redonner littéralement vie à Hemingway, cet auteur mythique pour lequel le Conde hésite entre une admiration profonde et un dégoût prononcé.

Hemingway à l'écriture.

J'ai TEEEEEELLEMENT attendu pour lire mon premier livre de Leonardo Padura... Et je ne suis TEEEEEELLEMENT pas déçue !!! Et dire que Padura est un des premiers auteurs cubains que j'ai rencontrés croisés, puisqu'en 2004 nous étions allées avec Cryssilda, A Girl from Earth, et Chouette au génial Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo (qui ressemble à Puerto Rico^^) qui était consacré cette année-là, miraculeusement, aux Caraïbes! Nous y avions donc croisé toutes nos idôles belles découvertes de l'époque : Leonardo Padura, Karla Suarez, Eduardo Manet, bref, un souvenir inoubliable dans un décor de rêve, et nous, au milieu, dans notre effervescence cubaine :) Alors, ce qui m'avait retenu jusqu'à présent, c'est bêtement le côté policier. En général c'est comme ça, ça ne me déplaît pas les policiers (j'en ai lu un peu), mais ça ne m'enchante pas bien non plus. Eh cette fois, j'ai été... ben, enchantée. Non seulement de découvrir un peu ce personnage romancé de Hemingway, mais également ce fameux Mario Conde, que j'ai vraiment hâte de retrouver, car la magie opère : c'est un personnage très attachant ! Je suis impressionnée de la vivacité des caractères peints par Padura en quelques pages (le live en fait 150).

J'ai TEEEEEELLEMENT attendu pour lire mon premier livre de Leonardo Padura... Et je ne suis TEEEEEELLEMENT pas déçue !!! Et dire que Padura est un des premiers auteurs cubains que j'ai rencontrés croisés, puisqu'en 2004 nous étions allées avec Cryssilda, A Girl from Earth, et Chouette au génial Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo (qui ressemble à Puerto Rico^^) qui était consacré cette année-là, miraculeusement, aux Caraïbes! Nous y avions donc croisé toutes nos idôles belles découvertes de l'époque : Leonardo Padura, Karla Suarez, Eduardo Manet, bref, un souvenir inoubliable dans un décor de rêve, et nous, au milieu, dans notre effervescence cubaine :) Alors, ce qui m'avait retenu jusqu'à présent, c'est bêtement le côté policier. En général c'est comme ça, ça ne me déplaît pas les policiers (j'en ai lu un peu), mais ça ne m'enchante pas bien non plus. Eh cette fois, j'ai été... ben, enchantée. Non seulement de découvrir un peu ce personnage romancé de Hemingway, mais également ce fameux Mario Conde, que j'ai vraiment hâte de retrouver, car la magie opère : c'est un personnage très attachant ! Je suis impressionnée de la vivacité des caractères peints par Padura en quelques pages (le live en fait 150).

Leonardo Padura chez lui à Cuba.

Ce qui est très intéressant également dans l'écriture de Leonardo Padura, c'est de voir comment il fait passer des idées par petites touches, comme ça, au détour d'une reflexion, mine de rien, pour laisser deviner des choses. Regardez donc cet... effet miroir ? mise en abîme ? Euh.. Regardez donc cet exemple : je vous laisse découvrir "l'histoire de l'iceberg" page 141 entre Manolo et Conde :

- "Tu sais un truc ? J'ai relu la nouvelle dont tu m'avais parlé. La Grande Rivière au coeur double.

- Et alors ?

- C'est un récit bizarre, Conde. Il ne se passe rien et on sent qu'il se passe plein de choses. Il laissait travailler l'imagination de son lecteur.

- Ça, il savait faire. L'histoire de l'iceberg. Tu te souviens ? La masse cachée dans l'eau est sept fois plus importante que celle qui affleure à la surface... Comme maintenant, tu ne crois pas ? Quand j'ai découvert à quel point il faisait ça, j'ai essayé de l'imiter.

- Et qu'est-ce que tu écris en ce moment ?

Le Conde tira deux fois sur sa cigarette, jusqu'à sentir la chaleur dans ses doigts. Il regarda un instant le mégot avant de le jeter par la fenêtre.

- L'histoire d'un flic et d'un pédé qui deviennent amis."

-> Moi ça m'amuse énormément !!! Parce que d'une part, il lui explique la petite partie qui affleure alors qu'il y a l'énorme masse cachée mais qu'on devine, c'est donc l'histoire de la nouvelle d'Hemingway que Manolo a relue, ensuite Conde lui dit mais oui, c'est comme maintenant tu ne trouves pas, c'est à dire comme au niveau de l'écriture de ce livre, c'est donc clairement la voix de Padura ici, et l'apothéose c'est bien sûr, l'histoire du flic et du pédé qui deviennent amis, c'est l'histoire de Fresa y Chocolate ! On voit comment il amène le truc qui fait qu'on sait qu'il y a ce double langage, tout comme le dit le titre de la nouvelle, bref, je ne suis sans doute pas douée pour l'expliquer, mais je trouve ça génialissime.

Il y a beaucoup de passages avec des réflexions qui participent de cette grande humanité des personnages de Padura. Ici, c'est Hemingway qui parle avec Calixto, un de ses plus proches employés :

- "Quand je suis sorti de prison, je me suis juré deux choses : que je ne reboirais plus jamais un verre et que je ne retournerais jamais vivant dans une cellule.

- C'est vrai que tu n'as plus jamais bu ?

- Jamais.

- Mais c'était mieux avant. Quand tu buvais du rhum, tu racontais des histoires merveilleuses.

- Le patron des histoires ici, c'est toi, pas moi.

Il le regarda et s'étonna une nouvelle fois de la noirceur intacte des cheveux de Calixto.

- C'est tout le problème. Il faut que j'invente des histoires mais je n'y arrives plus. J'ai toujours eu un sac rempli de bonnes histoires mais à présent mon sac est vide. Je réécris des vieilles choses parce que je n'ai pas d'autres idées. Je suis fichu, vraiment fichu. Je croyais que c'était différent de veillir. Tu te sens vieux ?

- Quelquefois, oui, très vieux, avoua Calixto. Mais ce que je fais alors, c'est que j'écoute de la musique cubaine et je me rappelle que je me suis toujours dit que quand je serais vieux, je retournerais à Veracruz pour y mourir de vieillesse, et toujours sans boire.

- Tu ne m'avais jamais parlé de Veracruz.

- On n'avait jamais parlé de la vieillesse.

- Oui, c'est vrai, reconnut-il. Mais il reste du temps avant de retourner à Veracruz... Bon, je ferais mieux d'aller dormir."

Il me reste une chose dont je DOIS vous parler. Un délire du Conde, donc un délire de Padura, et franchement, c'est un délire digne de nos délires que nous pouvons avoir régulièrement Cryssilda et moi, à propos de tout et de n'importe quoi d'ailleurs, peu importe. Le délire, c'est les Hemingwayens Cubains !!! Je vous mets un extrait mais court pour ne pas trop en dire parce que c'est un peu la fin du livre, mais je ne peux pas laisser ce délire de côté :D ...

"Le Conejo dit que le temps passe, mais je crois que c'est un mensonge. Mais si c'était vrai, j'espère que là-bas toi aussi tu nous aimes toujours, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se perdre. Et si elles se perdent, alors cela veut dire qu'on est vraiment fichus. Nous avons presque tout perdu, mais il faut sauver ce que nous aimons. C'est la nuit, on est complètement bourrés, parce qu'on a bu du rhum à Cojímar : le Flaco, qui n'est plus maigre du tout, le Conejo qui n'est pas historien et moi qui ne suis plus flic. Et toi, qu'est-ce que tu es ou n'es pas ? On t'embrasse fort, et on embrasse fort Hemingway, si jamais tu le rencontes là-bas, parce que maintenant nous sommes des Hemingwayens cubains."

Vous l'aurez compris, Adiós Hemingway est un gros coup de coeur

Et maintenant, une petite chose pour aller plus loin. Le dernier livre de Leonardo Padura s'intitule L'Homme qui aimait les chiens, édité toujours chez Métailié. Et voici une interview de lui réalisée à Madrid le 27 avril 2011 à l'occasion de la sortie de ce livre. Je vous la traduis ci-dessous car j'aime toujours beaucoup comment Leonardo Padura parle de son pays, et comment il voit les choses.

http://www.publico.es/culturas/373081/en-cuba-casi-todas-...

"A Cuba, presque toutes les prédictions se sont révélées fausses"

Leonardo Padura. Ecrivain. Il nous offre, aujourd'hui à Madrid à l'occasion d'une conférence, un parcours littéraire à travers La Havane.

Ce qui est étrange, ce n'est pas le manque de papier, c'est que le Ministère de la Culture cubain ait aidé à l'édition du dernier roman de Leonardo Padura. L'édition cubaine de L'Homme qui aimait les chiens, un portrait de Ramón Mercader qui parle des dernières années que l'assassin de Trotski a vécues dans l'Ile, a été présentée à La Havane il y a deux mois, deux ans après son édition espagnole (Tusquets). "Je pensais que ce roman ne serait pas publié à Cuba", affirme Padura dans les jardins de la Bibliothèque Nationale, où il profitait de son passage à Madrid (il présente aujourd'hui une conférence à la Fondation Ramón Areces) pour travailler à son prochain livre, une nouvelle aventure policière de Mario Conde. Ce sera "un roman sur la liberté", déclare-t-il.

Votre dernier roman était une critique du Stalinisme. Le thème du prochain est la liberté, est-ce qu'il s'agira d'une critique du castrisme ?

Non. J'essaie de ne pas me focaliser sur des thèmes très locaux. Ce roman aura un caractère très universel. Et la recherche de la liberté, je crois que cela nous touche tous, qu'on soit dans un société ou dans une autre. Parfois cela peut être venir de la politique, parfois de la religion, du marché ou des conventions sociales.

Est-il possible d'écrire contre le castrime à Cuba ?

Je crois que cela a de moins en moins de sens, et cela d'une manière évidente. Les réformes internes qui sont en train de se mettre en place sont une déconstruction de beaucoup de choses qui se sont maintenues des années durant : dans le domaine économique, social et même au niveau politique.

C'est quoi qui perd son sens, la critique ou la possibilité de l'exprimer ?

La possiblité de l'exprimer, cela ne perdra jamais son sens. La liberté d'expression est une nécessité pour l'artiste, dans n'importe quelle situation. Et pour l'individu dans la société, bien sûr. [La critique] pour moi, elle n'a jamais eu beaucoup de sens. J'ai toujours essayé de faire que la politique soit une atmosphère, un idée sous-jacente, une condition du roman mais pas sa partie centrale.

Vous êtes toujours optimiste par rapport à la possibilité d'un changement après le congrès du Parti Communiste ?

Je crois que oui. Voyons cela : moi, depuis des années, on m'a obligé à être optimiste. Parce que les années 90 là-bas ont été une période très dure pour la majorité des Cubains. Moi, je fais partie des Cubains chanceux : je vis de mon travail, je peux voyager presque en totale liberté, j'ai une maison. Mais la majorité des Cubain vit dans une situation assez limite. Je ne crois pas qu'on puisse parle de pauvreté ni de misère, mais c'est vrai qu'il y a cette nécessité quotidienne d'aller chercher son pain.

L'édition cubaine de votre dernier livre a été retardée parce qu'il n'y avait pas de papier.

Oui, ça l'a retardée. Mais bon, un des signes du changement, c'est que je pensais vraiment que ce roman ne serait pas publié à Cuba, il a été publié grâce au Ministère de la Culture qui a fait don du papier pour que cette édition cubaine puisse se faire.

Dans votre conférence d'aujourd'hui à la Fondation Ramón Areces sur l'image littéraire de La Havane, vous avez parlé de Guillermo Cabrera Infante et de Reinaldo Arenas, des auteurs qui ne peuvent pas être lus à Cuba.

Ils ne sont pas vendus, ils ne sont pas distribués, mais on continue à les lire. Surtout pour Guillermo et Reinaldo, je ne les cite pas pour le plaisir, ce sont des écrivains dont un auteur contemporain cubain ne peut pas se passer. [Roi-naldo pawaaaa!!!]*

Mario Conde vous manque-t-il ? C'est un policier qui a toujours rêvé d'être écrivain, et il pourrait mener une enquête sur la disparition de ces livres.

Bien sûr que Mario Conde, en tant que personnage, et moi comme écrivain, nous devons beaucoup à toute cette littérature.

C'est envisageable un printemps arabe à Cuba ?

Ecoutez : en décembre 2010, j'ai lu une interview d'un écrivain égyptien. On lui demandait s'il pensait qu'il pourrait y avoir un mouvement social en Egypte. Il a répondu certainement pas. Deux mois plus tard, cela a eu lieu. N'importe quelle société peut subir un effondrement à n'importe quel moment. Et je ne m'aventurerais pas à faire des prédictions. D'autant plus dans le cas de Cuba où presque toutes les préditions se sont révélées fausses.

* note de la copieuse d'interview ^^

09:12 Publié dans Cuba, Littérature | Lien permanent | Commentaires (7)

23 mai 2011

Contrebande, de Enrique Serpa

Nous voici à Cuba dans les années 20 et dans le milieu des pêcheurs. La vie est dure, le contraste écrasant entre les très riches qui possèdent tout, ces Ricains de touristes incompréhensibles ("Tu parles qu'ils gaspillent le fric. Moi j'en ai eu un qui me payait pour que je l'emène pêcher le requin, comme ça, pour rien. Il ne prenait même pas les ailerons. Si ça avait été un Chinois, il les aurait gardés pour les manger... En fait, je crois qu'il était à moitié dingue. Quand on en attrapait un grand, il le photographiait ! Ils ont de ces idées ! Tu te rends compte, prendre des requins en photo !") et les pêcheurs eux-mêmes dont le métier n'arrive même pas à leur faire nourrir et vêtir femme et enfants...

Le narrateur, dont nous ne connaissons pas le nom mais qui se fait appeler ironiquement l'Amiral, est propriétaire de 3 goélettes, dont La Buena Ventura, et ne semble pas bien courageux. Mais à lui non plus, la pêche au mérou ne permet pas de vivre comme il le souhaiterait, pour pouvoir profiter de la vie nocturne de la Havane, de l'alcool, des femmes... Sur les conseils expérimentés de Requin le capitaire de La Buena Ventura qu'il connait bien, il songe petit à petit à changer de projets, et décide plus ou moins d'essayer de lui faire confiance, et de profiter de la Prohibition étasunienne pour s'embarquer dans la Contrebande de rhum cubain.

Il n'y connait rien, a très peur, mais l'appât du gain l'entraîne presque malgré lui, et nous le suivons avec délice dans ses préparatifs hésitants, vivant avec lui ses frousses et ses doutes. Le roman avait commencé "tranquillement" en nous plongeant dans un univers et une ambiance, et au fur et à mesure des pages, emportés par cette belle langue, par des personnages bien plantés et de riches anecdotes, l'histoire et l'intrigue s'accentuent, et nous voilà à douter et espérer autant que lui que cette drôle d'équipée arrivera à ses fins...

Contrebande, de Enrique Serpa (1900-1968), publié en 1938 à La Havane, est édité pour la première fois en France chez Zulma en 2009, traduit par Claude Fell, et est agréablement préfacé par Eduardo Manet, ce qui me donne envie de relire cet auteur passionnant lui-aussi !

Continuará ! (à suivre!)

PS : Et merci à la Ville de Paris, qui m'a prêté ce bouquin de bibliothèque !

10:10 Publié dans Cuba, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)